di Sergio Leoni

Ummagumma, disco che rappresenta una svolta decisiva nella produzione dei Pink Floyd, è un’opera sostanzialmente – e immeritatamente – dimenticata.

Se ci si viene a trovare tra due specchi, uno davanti agli occhi e uno alle spalle – come capitava in certi negozi di barbieri ormai quasi estinti – l’effetto ottico è un continuo riprodursi delle medesime immagini, sempre più rimpicciolite e più lontane, altrettante ripetizioni di noi stessi in un gioco che sembra infinito ma è poi inevitabilmente interrotto da una lieve ma sempre più evidente inclinazione verso un punto indefinito che, con un po’ di fantasia, si può definire come una parziale simulazione dell’infinito.

Nella copertina del doppio album dei Pink Floyd, pubblicato nell’ottobre del 1969, Ummagumma, viene in qualche modo ripreso e usato questo tipo di effetto ottico, naturalmente più come idea e comunque declinato tramite i mezzi tecnici disponibili all’epoca. Qualunque tipo di “artificio” che andasse in quella direzione, nella direzione voglio dire di imitare una legge della fisica, realizzato tramite computer oggi apparirebbe del tutto scontato e naturale. Allora era non solo irrealizzabile, ma probabilmente anche inconcepibile.

Le note di copertina attribuiscono la realizzazione della copertina allo studio Hypnosys di cui forse varrebbe la pena di conoscere l’identità, e che comunque contribuisce di suo ad un momento di grande creatività che coinvolge tutto ciò che ruota intorno a questo lp così particolare.

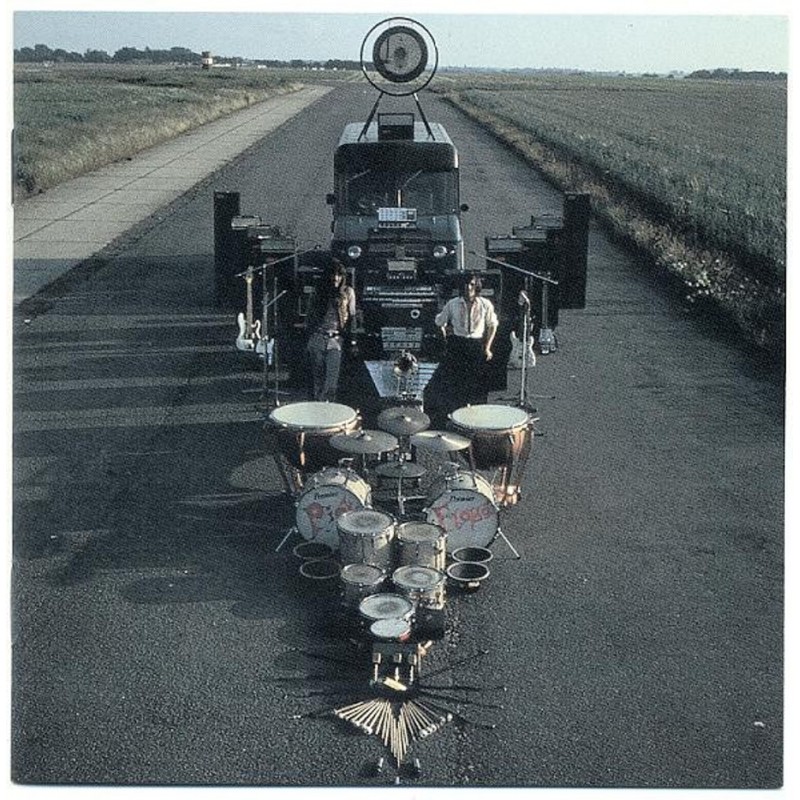

Suggestiva, in questo caso, è anche l’immagine della quarta di copertina in cui tutti gli strumenti del gruppo, incluso un furgone che immaginiamo faccia parte della logistica e due personaggi che sono certamente i fonici, appoggiati a terra e sistemati con un ordine particolare, compongono una figura che sembra avere una logica, forse richiama l’ordine con cui gli strumenti si amalgamano tra loro, o magari più semplicemente sono parte di un “gioco” fine a se stesso, ma fortemente suggestivo.

Perché parlare di una copertina di un long playing, di quello che dopotutto avrebbe dovuto essere soltanto un modo di impacchettare uno strumento di ascolto, il disco in vinile, certo abbastanza fragile da avere la necessità di essere protetto da una busta di cartone, ma che, una volta assolta questa funzione, avrebbe potuto, a ben vedere avere un ruolo marginale nell’operazione di vendita del “prodotto”?

La spiegazione più semplice potrebbe essere semplicemente quella secondo cui anche un disco, dopotutto, appunto come prodotto, va presentato in una veste la più accattivante possibile. Ma fino ad allora le copertine, soprattutto quelle dei 45 giri, sostanzialmente erano fotografie del cantante o della “band” di turno e, in qualche caso, un disegno appena accennato al tema o al titolo della canzone. Per i 33 giri, fino ad allora sostanzialmente dischi di musica “classica”, la riproduzione di celebri quadri o altre immagini di un livello “alto” era la regola. La ragione più profonda è che, in quegli anni, la produzione musicale, quella voglio dire che è riuscita ad essere incisa su disco (perché ha superato, evidentemente, tutta una serie di “esami” che la rendono passibile di essere messa sul mercato) non è molto diversa da un qualunque oggetto destinato alla classica trafila produzione-promozione-vendita.

L’industria discografica, in quegli anni, ha la capacità e la malizia di comprendere come anche un disco ha bisogno di un apparato che lo faccia apparire come un tutt’uno: musica, immagine, messaggio. E dei tre assunti, solo il primo, nella stragrande maggioranza dei casi, è passabilmente sincero.

Ummagumma è un disco che rappresenta una svolta decisiva nella produzione dei Pink Floyd e, per certi versi, in qualche modo un’eccezione.

Nel senso comune, nella percezione legata al successo mediatico, ai grandi concerti (quello di Venezia resta una tappa essenziale in questo senso), i Pink Floyd sembrerebbero quasi essere nati, musicalmente parlando, con quel capolavoro che è certamente The dark side of the moon, bissato poi dal successo che ha incontrato un’opera peraltro controversa come The wall.

Ma è con Ummagumma che un gruppo sostanzialmente inserito nel novero dei gruppi inglesi, essenzialmente, che cercavano nuove strade, e battevano, a volte non senza ingenuità, nuovi sentieri, diventa un fenomeno nuovo che non si può ignorare.

Vediamo.

La discografia precedente a Ummagumma è composta dal primo lp, The piper at the gate of dawn del 1967, di fatto ormai praticamente ignorato. A saucerful of secrets è del 1968 e alcuni brani di quel disco vengono ripresi e amplificati in Ummagamma in versione “live”, e vedremo presto in che modo cambiano struttura.

Segue un lp che è la colonna sonora del film More e che, risentito oggi, è un disco non solo con una sua unità progettuale, ma nasconde delle autentiche perle (una su tutte: Cirrus Minor; strutturato in pezzi brevi, tre o quattro minuti al massimo, salvo eccezioni, si rivela come il giusto modo di sottolineare le immagini del film.

Ummagumma, dal canto suo, è diviso in due parti ben distinte, e ognuna occupa un intero lp dei due che compongono l’opera. E già la scelta di far uscire sul mercato un “doppio” è in quegli anni una scelta coraggiosa.

Non ricordo quale critico musicale scrisse che di doppi lp ne poteva uscire e avere successo solo uno ogni dieci anni. E già Bob Dylan aveva pubblicato la pietra miliare di Blonde on blonde; dunque non ci sarebbe stato spazio per nessun altro lavoro così impegnativo, sia da un punto di vista musicale, sia dal punto di vista, sempre in primo piano, del mercato.

La smentita non si sarebbe fatta attendere molto: con Exile on main street, dei Rolling Stones, un disco particolarmente ispirato e che tocca un gran numero di stili e generi musicali reinterpretandoli al modo che era loro caratteristico, e prima ancora, naturalmente, Ummagumma.

Ummagumma è un’opera particolare sotto molti punti di vista. E così conviene descrivere, per chi non lo ha mai ascoltato e soprattutto per chi ne ha dimenticato la struttura decisamente innovativa, il modo in cui si presenta.

Il primo vinile è la registrazione di un concerto tenuto dal gruppo soltanto pochi mesi prima della pubblicazione del disco, giugno 1969 al “Mothers” College of Commerce di Birmingham.

I brani riprendono, come dicevamo, pezzi già presenti sui precedenti lp. Nel dettaglio: Astronomy domine è un pezzo firmato dal primo chitarrista del gruppo, Syd Barret di cui occorrerà dire in altro momento, qualcosa di più di semplici notizie anagrafiche; Careful with that axe Eugene è firmato collettivamente da tutto il gruppo. E qui non si può non fare una piccola e significativa digressione. Questo pezzo costituisce una parte non insignificante della colonna sonora del film di Antonioni, Zabriskie Point, segnatamente nella famosa scena finale in cui la villa nel deserto esplode e, se non ricordo male, c’è questa pioggia di oggetti, i più svariati e comuni, filmata al rallentatore. Il titolo del pezzo, inoltre, è anche, alla lettera, tutto il testo. Dopo un crescendo musicale continuo che crea un’atmosfera di attesa e dopo la frase appena sussurrata (“Attento con quell’ascia, Eugenio”), esplode un urlo di dolore prolungato, difficile dire se di uomo o di donna, certo lacerante, seguito poi da un tappeto musicale che, dopo aver raggiunto l’acme, tende a placare la tensione fino a spegnerla.

A saucerful of secrets è la versione più lunga del brano che dava già il titolo al precedente lp. E qui si può rilevare come non ci sia praticamente differenza nella resa del suono in studio o dal vivo da parte di un gruppo che pure praticava orizzonti sonori fino ad allora inesplorati.

La spiegazione di questa caratteristica che riguarda in realtà pochissimi gruppi musicali, è stata svelata a suo tempo, in maniera perfino troppo disincantata, dal bassista Roger Waters che attribuiva questa caratteristica al fatto che i singoli componenti del gruppo non erano particolarmente bravi, “virtuosi” come si direbbe in ambito accademico, ma in fondo, e dopo tutto, onesti suonatori.

Affermazione valida senza dubbio per Richard Wright, tastierista senza grandi capacità solistiche, ma che occorre ricordare per la sua capacità di mettersi al servizio del gruppo, senza alcun atteggiamento divistico ma che, alla fin fine, ha saputo sempre creare quei tappeti sonori su cui gli altri componenti del gruppo hanno potuto dipanare le loro trame musicali. Ci ha lasciato nel 2008.

Valida solo in piccola parte per Nick Mason che è comunque un ottimo batterista (vedere per credere la sua esibizione a “Live at Pompei” del brano One of these days.

Quanto a David Gilmor, senza essere ancora una volta, un vero “virtuoso” è stato ed è capace di inventare degli assoli di chitarra che hanno fatto la storia del rock “Confortable numb”.

Quanto a Roger Waters, niente da dire come bassista. Ma il suo vero ruolo nel gruppo è sempre stato quello del “creativo”, ed è evidente che nei panni di esecutore di uno strumento che comunque nel rock e nel progressivo è sempre stato essenziale, ci si è sentito sempre troppo stretto.

Set the control for the heart of the sun, da attribuire ufficialmente solo al suo talento, spiega molto bene lo stile del musicista, il suo approccio che va al di là della mera costruzione di un brano rock.

Del resto che il musicista avesse in mente qualcosa di più di realizzare un buon “giro” di basso, come si dice in gergo, è apparso chiaro, o è stato confermato da una serie di prese di posizioni non solo rispetto alla musica. Roger Waters si è rivelato, nel corso degli anni, come persona attenta, molto attenta a temi scottanti e alcune sue affermazioni, rispetto a certi conflitti in corso gli sono costate accuse di “putinismo” prima, e di filopalestinese poi. Un suo concerto è stato per questo cancellato in Germania.

Il musicista, l’artista a tutto tondo di cui Waters è un buon esempio, non ha in nessun modo fatto marcia indietro da posizioni che non sono estemporanee.

Sono solo coraggiose.

Ma intanto, vale la pena di tornare a quello che si configura ben presto come uno dei temi principali che hanno a che fare con questo disco: il modo, cioè, in l’industria discografica affronta tematiche del tutto nuove. Le case discografiche, e nessuna si distingue per un atteggiamento differente, sono solite, in quel periodo (in realtà non solo in quel periodo), pubblicare Lp che sono soltanto registrazioni di concerti e a volte neanche di concerti nella loro interezza. La qualità del suono, in questi casi, è appena passabile ma in qualche modo viene spacciata come il vero suono del gruppo che si esibisce su un palco.

Ma in questo caso qualcosa di nuovo entra in gioco: brani che occupavano uno spazio sostanzialmente limitato in altri lp che proponevano altri pezzi, qui si dilatano ad occupare un’intera facciata. Ora, è vero che generalmente nei concerti dal vivo, in quelli che sono stati e continuano ad essere quasi dei riti collettivi nei grandi spazi dedicati a questi spettacoli di musica moderna, i tempi dei vari pezzi tendono a dilatarsi, un po’ perché il gruppo tende a sottolineare e dunque a reiterare i passaggi musicali più interessanti, ma un po’ anche perché se c’è un “front man” efficace (Mick Jagger ne è un esempio immarcescibile) la canzone può dilatarsi dando spazio, peraltro, anche ad altri strumentisti che si possono mettere in evidenza (nel rock, sostanzialmente, il chitarrista).

Con Ummagumma questo tipo di operazione si consolida e diventa, in qualche modo, una specie di biglietto da visita del gruppo e viene poi riconfermata nell’esibizione senza pubblico di “Pink Floyd at Pompei” che rappresenta un’ottima cartina al tornasole per capire lo stato dell’arte di un gruppo che può misurarsi in una operazione in cui tutte le potenzialità del gruppo possono emergere.

Il secondo lp di quello che adesso si chiamerebbe con qualche enfasi un “cofanetto”, è l’esempio, mai imitato, mai replicato, di un gruppo che affida una intera parte del disco ad ognuno dei componenti, che la gestisce totalmente in proprio usando anche, ed è già una non piccola novità, le “campionature” che saranno, da un lato, un modo da parte del musicista di controllare ogni parte del suo “pezzo”, ma, sfortunatamente sono prodromiche alla catastrofe del karaoke.

La storia dei Pink Floyd non si discosta in nessuna maniera da quella che è stata una costante nel mondo del rock, del blues e di ogni altra versione musicale che ha attraversato gli anni dai ’70 e, per la verità, continua fino ai nostri giorni. È facile prevedere che, fuori dai canoni assodati dei conservatori o delle accademie, un continuo rimescolarsi di musicisti in gruppi sempre nuovi sarà ancora la regola.

La possibilità di un chitarrista, ma lo stesso vale per qualunque strumento, di cambiare formazione, gruppo, per provare nuove soluzioni, è il privilegio che si sono conquistati quei musicisti contrari a schemi, a rigide convenzioni, e che hanno interpretato il loro ruolo come parte di un modo diverso di fare musica.

È facile dire che tutto ciò è solo un portato di quel periodo straordinario che sono stati gli anni ’70.

Ma niente era scontato nell’ottobre del 1969.

Ummagumma (il significato di questa parola è controverso e non è stato mai rivelato dai protagonisti; c’è qualche idea in proposito ma non vale la pena di essere raccontata) è, occorre ripeterlo, un’opera sostanzialmente dimenticata.

Conclusa la fase in cui l’industria discografica era costretta a correre dietro ad una esplosione di creatività da parte di un numero incredibile di musicisti e gruppi, e dunque doveva accettare le richieste dei protagonisti di quella grande congiunzione tra società e cultura, si torna, mestamente, al predominio delle ragioni del mercato.

Ora, non si vuol certo sostenere qui che l’unica musica in qualche modo esente dalle ragioni dell’industria discografica, e più in generale quella dello spettacolo, sia stata quella degli anni ’60, con qualche incursione nei ’70. Non esiste in realtà una qualche età dell’oro del rock, un periodo felice in cui la creatività era l’unico canone. C’è stato semmai un periodo, a cui è difficile dare confini temporali, in cui continuamente emergevano novità in tutti i settori che riguardavano la musica rock in particolare ma che poi dilagava anche in altri generi musicali: se non altro a partire dalla stessa struttura dei brani che escono dal recinto stretto dei tre minuti o poco più che era consentita dalla registrazione sui 45 giri.

E, su un piano “tecnico”, ma in realtà come ulteriore tappa nel rinnovamento e nello sviluppo degli strumenti, anche la grande novità portata dalla grandissima innovazione di almeno due nuove entrate: il mellotron e il moog, altrettanti modi di fare musica che in fretta entrano nel comune senso di ascolto. Strumenti capaci, in maniera innovativa, di creare costruzioni musicali che non solo “abbellimenti” nell’ambito di un testo, ma possono esplorare nuove vie.

Atom heart mother, l’album che esce dopo l’esperienza di Ummagumma, è già una prima testimonianza della direzione presa dal gruppo inglese. Tutto sembra volgere verso un’idea di musica legata all’evento che la rappresenterà. I brani, in altri termini, sembrano studiati per essere rappresentati con scenografie apposite.

E in effetti i concerti dei Pink Floyd, da un certo punto in poi, sono sempre stati degli eventi in cui la musica diventa “soltanto” uno degli elementi di uno spettacolo più grande fatto di luci, poi di un muro di polistirolo da abbattere (“the wall”), di raggi laser e di tutto quanto la tecnica, la nuda tecnica mette a disposizione di coloro che vogliono usarla. Tecnica, appunto, e forse solo tecnica. Con i Pink Floyd la sensazione è che lo spettacolo, sorretto da un grande apparato che usa i migliori ritrovati del periodo, sia tutto contenuto in questo gioco di immagini, in una specie di coazione a stupire un pubblico che già sembra accontentarsi di un fuoco d’artificio in luogo di una vera cannonata.

La sensazione, in definitiva, è che, da un certo punto in poi, questo gruppo ha finito per replicare semplicemente se stesso, disco dopo disco. In sostanza, trovata la formula vincente, questa è stata declinata in tutte le sue forme possibili, producendo da un lato, nell’ascoltatore, una sensazione gradevole di cosa conosciuta, già sentita e quindi accettata, e dall’altro lato la falsa idea che ci si trovi di fronte a qualcosa di nuovo, perché questo presunto “nuovo” è nuovo in quanto tale, senza altra spiegazione, se non quella della data che compare sul cd o su qualunque altro supporto in cui sia stata registrata questa piccola farsa.

Di esempi se ne potrebbero trovare a volontà, soprattutto da quando, per questioni legali, i Pink Floyd sono diventati sostanzialmente patrimonio di Dave Gilmour.

Ma, ancora una volta, non è in nessun modo nostalgia del passato ricordare che il primo chitarrista, e il primo grande autore dei primi Floyd è stato il Syd Barrett evocato da Shine on you crazy diamond, e nello stesso disco da Wish you were here.

La creatività, geniale, di questo musicista troppo presto scomparso, ha rappresentato un’eredità troppo grande per un gruppo che, a ben vedere,

muoveva allora i primi passi. L’ombra, sempre incombente, di un uomo minato da grandi problemi psichici, ha offuscato in parte il ruolo degli altri componenti del gruppo, che hanno avuto, e hanno, una loro “storia” da raccontare.

Lascia un commento